噛み合わせ治療

BITE

当院の噛み合わせ治療の特徴

当院ではマウスピース治療や、噛み合わせの調整などを行なっています。 噛み合わせの不具合に対しては、ケースに応じた治療をすることが重要です。 例えば全体的な食いしばりや歯ぎしりがある方には、歯が削れてしまわないようにマウスピースを作製します。

また日頃の習慣から歯ぎしりや食いしばりを起こすケースもあるため、その場合には日頃の生活の改善を図るアドバイスや指導も行います。一箇所だけの当たりが強く 痛みが出ている場合は、その対象となる歯を削ることで噛み合わせの高さを調整します。

こんな症状のある方は要注意!

- 歯が削れている

- 顎がガクガクする

- 歯ぎしり・食いしばりをしている

- 咀嚼に左右差がある

- 歯周病がある

- 自分の舌をよく噛む

- 被せ物や詰め物が取れやすい

噛み合わせが悪いことで起こる不調

- 全身への悪影響

- 肩こり、頭痛、腰痛、耳鳴り、めまい、鼻づまり、目のかすみ、顎関節症、歯ぎしり・食いしばりなど

歯ぎしり・食いしばりについて

歯が接触している時間は、1日24時間のうち歯が接触しているのは食事の時間を含めても15分程度といわれています。

通常、リラックスした状態であれば上下の歯の間にはわずかなすき間が生じています。しかし上下の歯を気付かずに長時間にわたり接触させてしまっていることがあります。

歯ぎしり・食いしばりを放置することで起こる二次障害

-

歯・歯の周りへの障害

強い歯ぎしりや食いしばりがある場合、歯の摩耗や欠け、割れなどのリスクが高まります。また、歯の表面のエナメル質が損傷すると、飲食物の温度でしみることもあります。さらに、歯周組織がダメージを受けて歯周病が悪化しやすくなることも知られています。

■知覚過敏・歯根破折・歯を支える周りの組織への影響など

-

顎関節への障害

歯ぎしりや食いしばりは顎関節症の要因にもなります。顎関節症になると、あごを開閉するときに異音がしたり、顎を動かしにくくなったり、痛みが出たりします。重症化すると会話や食事に支障が出ることもあるので、顎関節症を疑うような症状がある場合、ぜひお早めにご相談ください。

歯ぎしりや食いしばりは、噛み合わせの治療で改善できる場合が少なくありません。噛み合わせの高さや既存の詰め物・被せ物が問題であれば、歯を削って対応することがあります。

また睡眠中の歯ぎしりや食いしばりには、マウスピースを装着して眠っていただくことで問題を緩和できる例もあります。

噛み合わせ治療の流れ

Flow01検査・診断

まずはお口の中をチェックし、レントゲン撮影や基本的な検査を行います。レントゲン写真からは、骨の発達状況など、外観や口の中を見ることだけでは得られない情報を収集できるので、診断を行う上で非常に重要です。

Flow02噛み合わせの高さをチェック

検査の後は、咬合紙という紙を使って噛み合わせの高さを確認します。咬合紙を噛んでいただくと、噛み合わせが強すぎる部分を判別できます。この情報は、歯や詰め物・被せ物の高さ調整に役立ちます。

Flow03マウスピースの作製

顎関節症を発症している方や、歯ぎしり・食いしばりがある方には、患者様の状態に合わせたマウスピースを作製して就寝時に装着していただくことがあります。マウスピースは型取りをした際の次の通院時にお渡しします。

歯がすり減っている場合には元の高さに戻す治療も行います

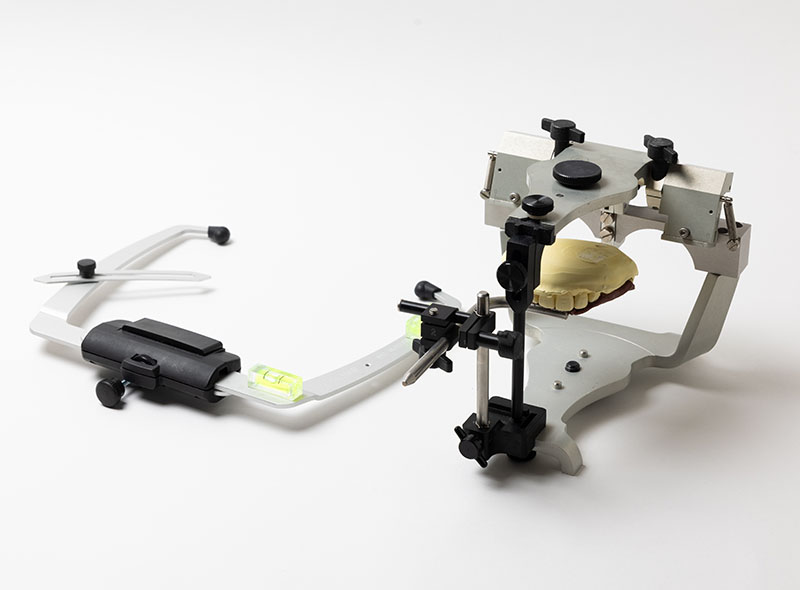

噛み合わせの状態によっては、フェイスボウという器具を用いることがあります。フェイスボウを使用してフェイスボウトランスファーを行うと、咬合器上でのあごの位置関係の把握が可能となります。

この作業は、噛み合わせのズレを診断する際に役立ちます。